聚亿信息咨询:2025年多肽药物行业趋势研究需求端“三座火山”喷发背后的万亿商机

在2025年全球生物医药产业版图中,多肽药物已超越ADC、基因疗法成为资本最炙热的赛道。聚亿信息咨询最新发布的《全球多肽药物产业全景报告》指出,当前行业正处于“政策红利+技术突破+资本加注”的三重共振期,未来五年将呈现“非线性”增长态势,率先掌握核心规则的企业将斩获下一轮生物医药竞争的通行证。

一、技术破局:精准医疗时代的“黄金中间体”

相较于传统小分子药物“万能钥匙”式的广谱作用模式,多肽药物凭借“锁钥式”靶点结合特性,在慢性病治疗中展现出革命性优势。聚亿报告对比数据显示,多肽候选药物进入Ⅱ期临床后的成功率比小分子高出28%,FDA黑框警告比例不足小分子药物一半。这种“高选择性+低脱靶毒性”的特性,使其在支付端医保谈判阻力更小,患者依从性更高——当GLP-1周制剂实现“一周一次、副作用可控”时,传统每日口服的肝肾功能损伤药物正面临被替代的危机。

二、需求火山:三大慢病领域爆发式增长

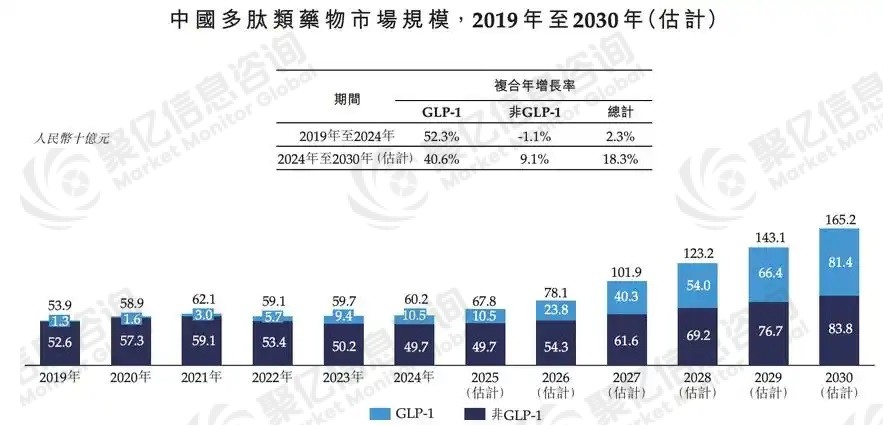

本轮需求爆发源于三大“火山口人群”的刚性需求:全球肥胖人群已超10亿,WHO最新指南将BMI≥30纳入必须干预的慢性疾病范畴,GLP-1类多肽使减重临床终点从5%提升至15%,直接激活千亿级消费医疗市场;糖尿病领域,胰岛素集采后利润微薄倒逼产品升级,多肽周制剂已成内分泌科新共识,国内三甲医院处方渗透率两年翻两番;老龄化带来的心衰、NASH、阿尔茨海默症等共病领域,多肽药物在延缓病情恶化方面展现出显著临床价值,商保+个人健康账户的支付意愿远超市场预期。聚亿模型预测,全球多肽用药人群五年内将翻倍,中国增速因商保渗透率提升有望高于全球均值。

三、供给瓶颈:产能即估值的新逻辑

当前行业痛点集中于“三高两长”——固定投入高、环保成本高、纯化成本高;建设周期长、验证周期长。跨国巨头2024年密集来华扫货多肽原料药,但符合FDA标准的大规模产线稀缺。聚亿报告创新提出“产能即估值”逻辑:单步反应收率提升10%可降成本20%,直接转化为订单排他权。预计2026年起将出现“产能为王”的并购潮,掌握绿色合成专利、连续流工艺的企业将享受“技术+产能”双击溢价。

四、政策东风:从十四五到十五五的战略锚点

国家层面,《健康中国行动》首次将“推广GLP-1受体激动剂等创新多肽”列入行动目标;发改委《产业结构调整目录》将“多肽规模化合成技术”纳入鼓励类;京津冀、长三角、成渝三大生物医药集群均将“多肽原料药及制剂”列为招商首位。地方财政配套方面,符合条件的项目可享最高达固定资产投资额50%的设备补贴,叠加研发费加计扣除,初创企业“土建+设备”成本近乎减半。

五、资本动向:长线资金的左侧布局

经历2021-2023年Biotech泡沫后,2024年四季度起头部美元基金、主权基金逆势加仓多肽领域。聚亿资本端分析显示,资本偏好基于三点:GLP-1销售曲线透明可见、中国具备工程师红利+环保治理优势、长线资金对“现金牛”型原料药接受度更高。预计2025-2027年将现“港股+科创板”双市场上市窗口,收入超10亿、净利率两位数的企业将迎估值修复。

六、风险对冲:“三不一要”策略

报告警示四大风险:口服多肽等新递送系统可能对注射剂型形成降维打击;GLP-1集采可能引发价格暴跌;DMF、DCM溶剂使用面临欧洲CBAM碳关税及国内环保税双重压力;2026年起GLP-1化合物专利陆续到期。聚亿建议采取“不赌单品、不拼价格、不碰高污染产能;要布局新一代递送平台和适应症梯队”的“三不一要”策略。

聚亿信息咨询基于八年四维度连续监测得出确定性结论:未来五年,多肽赛道将再造“创新药+原料药”双千亿市场,中国有望从“跟随者”转为“规则共建者”。这场黄金五年的产业革命,机会只属于“有准备的钱”。

STEP 01

STEP 01 STEP 02

STEP 02 STEP 03

STEP 03 STEP 04

STEP 04